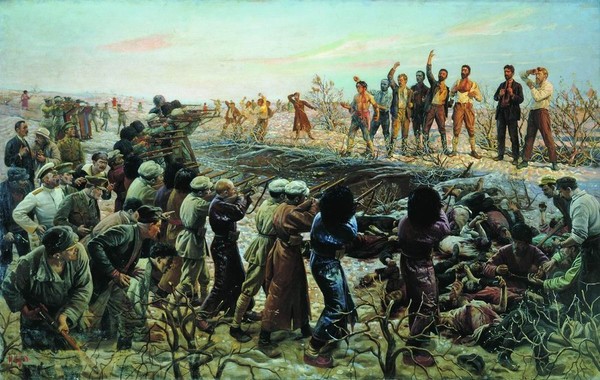

Художник Исаак Израилевич Бродский. "Расстрел 26 бакинских комиссаров". 1925. Волгоградский областной музей изобразительных искусств

В вездесущей вики можно прочитать, что художник показал мужество коммунистов Закавказья, величие их духа и преданность долгу революции. Полотно написано на основе внимательного изучения документальных материалов. Бродский исторически правдиво передал трагедию, разыгравшуюся в закаспийских степях 20 сентября 1918 года. Изображён момент расстрела Шаумяна, Джапаридзе, Азизбекова, Фиолетова и других бакинских комиссаров. Восхищает героизм революционеров, их светлые, открытые лица и выражение уверенности в правоте дела, за которое они борются. В картине показаны и виновники преступления, непосредственные вдохновители этой зверской расправы — контрреволюционеры и английские интервенты.

И так, как вы уже заметили, что я выделила места в тексте, которые не соответствуют действительности. Давайте посмотрим, что на самом деле произошло. И кто кого за что расстреливал.

Начну с того, что к расстрелу 26 бакинских комиссаров британцы не имели никакого отношения. От слова совсем. Хроника событий такова.

15 ноября 1917 года, спустя неделю после падения Временного правительства в Петрограде, в Баку был сформирован Бакинский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (Баксовет), который позже возглавил большевик Степан Шаумян. В апреле 1918 года Бакинский Совет при поддержке вооружённых отрядов армянской партии «Дашнакцутюн» в результате кровопролитных мартовских событий утвердил свою власть в Баку.

25 апреля 1918 года на заседании Бакинского совета был образован Бакинский совет народных комиссаров (Совнарком), состоящий из большевиков и левых эсеров. Занимались в основном ликвидацией частной собственности и созданием школ.

Когда турецкие и азербайджанские войска подошли к Баку совет народных комиссаров пытался организовать оборону города путём создания Кавказской армии... Попытка была неудачной. Усилились настроения в пользу приглашения английских войск, в результате чего на чрезвычайном заседании Бакинского совета 25 июля 1918 года была предложена резолюция «О приглашении в Баку англичан и образовании власти из представителей всех социалистических партий», которая была принята большинством голосов — 259 голосов «за», 236 голосов «против». Большевики были против... И 31 июля 1918 года Бакинский Совнарком заявил о сложении своих полномочий и решил бежать в Астрахань, которая в тот момент была в руках советской власти. Власть в Баку с 1 августа 1918 года перешла в руки нового правительства — Временной диктатуры Центрокаспия и Президиума Временного исполнительного Совета рабочих и солдатских депутатов, сформированного блоком правых социалистов.

Взяв власть, Диктатура Центрокаспия посадила в тюрьму руководителей Бакинской коммуны, обвинявшихся, главным образом, в жестоком подавлении мартовских антибольшевистских выступлений, в ходе которого были убиты около 10 тысяч человек.

4 августа в Баку прибывает отряд британских войск во главе с полковником Клодом Бейфилдом Стоксом. В связи со сложившейся ситуацией 16 августа оставшиеся на свободе руководящие деятели Бакинской коммуны погрузились на пароходы и направились в Астрахань. Однако военные суда Диктатуры Центрокаспия догнали их и принудили вернуться в Баку, где 17 августа 35 человек были арестованы и заключены в Баиловскую тюрьму «…за попытку бегства без сдачи отчёта о расходовании народных денег, вывоз военного имущества и измену». И заметьте, рядовых красноармейцев, что бежали вместе с комиссарами, только разоружили и отправили в Астрахань...

7 сентября Чрезвычайная следственная комиссия приняла заключительное постановление о привлечении Шаумяна, Корганова, Коганова, Джапаридзе, Костандяна, Осепянца, Ионесянца, Амирова, Полухина, Тер-Саакянца, Нуриджаняна и Петрова к ответственности за то, что они бросили бакинский пролетариат в «минуты смертельной опасности», призывали население к «ниспровержению существующей власти» и т. д. и т. п. 11 сентября дело об арестованных большевиках было передано военно-следственной комиссии для предания их военному суду. Обращаю внимание, что в данном случае речь идёт о 12 человек. Так откуда взялись 26?

А всё дело в том, что Диктатура Центрокаспия вместе с англичанами не смогли удержать город. 13 сентября английские войска оставили Баку. А 14-го за ними последовало правительство Диктатуры Центрокаспия.

И вот тут начинается самое интересное. Накануне входа в Баку турецких войск Анастас Микоян, бывший депутатом Бакинского Совета, кстати большевик, добился у главы Диктатуры эсера Велунца разрешения на эвакуацию комиссаров. Ночью 14 сентября, когда турецко-азербайджанские войска вплотную подошли к Баку, комиссары были выпущены из тюрьмы. Правда по другим источникам они сами бежали в суматохе. Но, не везёт, так не везёт. Они не успели на пароход с большевистской командой «Севан» и на рассвете 15 сентября погрузились на последний отходивший из Баку пароход «Туркмен», в основном с дашнаками под командой Татевоса Амирова. Но из-за недостатка топлива по одной версии, по второй версии по требованию дашнаков и двух английских офицеров, по третьей — по инициативе команды парохода, не желавшей спасать большевиков, пароход причалил не в Астрахани, где была советская власть, а в Красноводске, который подчинялся ашхабадскому Закаспийскому временному правительству, состоявшему из эсеров во главе с машинистом Фёдором Фунтиковым.

При обыске у Корганова, являвшегося старостой в бакинской тюрьме, был отобран список товарищей, среди которых он распределял продукты. В этом списке значилось 25 из 36 имён. Власти Красноводска приняли этот список за руководящих деятелей Бакинской коммуны, хотя в действительности не все из них являлись таковыми. В списке например отсутствовали имена А. Микояна, старых большевиков В. Джапаридзе, О. Фиолетовой и М. Туманян, которые не сидели в бакинской тюрьме, С. Канделаки и Э. Гигояна, лежавших в бакинской тюремной больнице, а также Сурена и Левона Шаумянов, которых освободили на поруки за 2—3 недели до эвакуации из Баку. К списку, содержавшему 25 имён, прибавили командира партизанского отряда дашнака Татевоса Амирова, в результате чего и получилось число 26.

Позже на судебном процессе по делу Ф. Фунтикова, проходившем в Баку в 1926 году, Сурен Шаумян в качестве свидетеля показал:

Этим объясняется то обстоятельство, что такие видные большевики, как Анастас Микоян и тов. Самсон Канделаки, остались живы, тогда как в число 26 попали несколько работников незначительной величины (Николашвили, Метакса, младший Богданов) и даже случайные т. т. (Мишне), арестованные в Баку по недоразумению. Будучи случайно арестованными в Баку, они попали в список старосты, впоследствии оказавшийся проскрипционным.

И казнены эти 26 были в ночь на 20 сентября 1918 года под Красноводском по приказу правительства Туркестана за сдачу Баку турецко-азербайджано-дагестанским войскам.

Советские историки утверждали, что решение о расстреле бакинских комиссаров было принято совместно английской военной миссией и эсеровским правительством. Их почему-то не смущало, что англичан в то время в Красноводске просто не было. Не дошли они ещё до города. Скажете, что историки заблуждались? Да нет, все подлинные обстоятельства гибели бакинских комиссаров стали известны ещё в 1922 году, когда были опубликованы результаты работы специальной комиссии ВЦИК РСФСР под руководством В.А.Чайкина, где кстати про англичан не было ни слова, а также не подтверждалось, что партия эсеров как организация имела отношение к казни.

Рассматривая картины: "Расстрел 26 бакинских комиссаров"